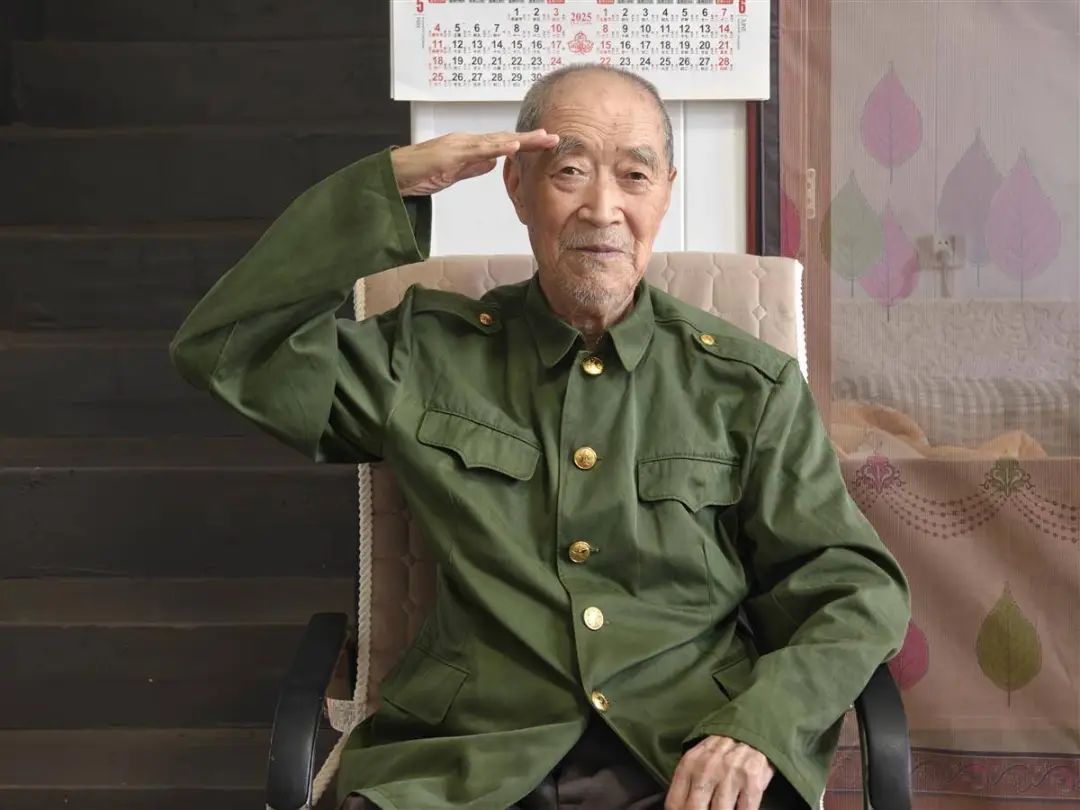

8月20日上午,黄州区休干所的庭院里透着几分宁静。100岁的闫福锁端坐在藤椅上,尽管岁月在他脸上刻满皱纹,脊背却依旧挺得笔直。当工作人员将烫金的“抗日战争胜利80周年纪念章”递到他手中时,老人枯瘦的手指紧紧攥住奖章边缘,指节微微发白,布满褶皱的脸颊上,绽开了笑容。

“风在吼,马在叫,黄河在咆哮……”突然,老人清了清嗓子,用沙哑却格外有力的山西乡音唱起《黄河大合唱》。歌声里,黄河的浪涛仿佛穿越时空——那是他山西故乡的母亲河,也是他曾蹚过刺骨冰水、浴血奋战的见证者。

烽火岁月——

冰河浸骨志如钢,弹片穿胸志未改

“我是一个兵,来自老百姓……”《黄河大合唱》的余韵未散,闫福锁又轻声哼起了熟悉的军旅歌谣。一旁的小女儿闫景玲连忙上前,轻轻扶住父亲的胳膊,眼神里满是温柔。

在闫景玲的记忆里,父亲身上的疤痕曾是她童年最“扎眼”的印记:左边脸颊一道浅疤隐约可见,锁骨处有块凸起的硬块,双腿更是常年带着青紫与肿胀。小时候兄妹几人追问疤痕的来历,沉默寡言的父亲才会偶尔掀开裤脚,指着腿上的印记淡淡说“这是过黄河冻的”,又摸着胸口补充“这是杞县战斗留下的”,再多的细节,便不肯多提。

这位1925年出生于山西昔阳的百岁老人,18岁那年告别故土,毅然加入太行军区,将20载青春热血都洒在了战场上。

抗战时期,闫福锁所在部队驻守的太行山,是日军频繁扫荡的重点区域。“那时候缺衣少粮是常事,一场仗打下来,一个班有时只剩一两人生还。”回忆起当年的惨烈,老人的神情骤然凝重,声音也随之低沉下来。

彼时的野战部队没有运输车辆,战士们全靠双腿行军。每人要扛着步枪、120发子弹、4枚手榴弹,还要背着行李和米袋,常常需要连夜翻山越岭,一晚行军几十里是家常便饭。“汗水把衣服泡透了,就靠体温烘干了继续穿。能在石头上蜷着睡一晚,就已经很满足了。”闫福锁的话语朴实,却道尽了当年的艰辛。

1947年,两场生死考验成了他毕生难忘的记忆。这年春天,部队解放安徽亳州后,敌军为阻挡我军前进,故意挖开老黄河堤坝。为了抢占战机,闫福锁和战友们冒着刺骨寒风,在齐腰深的冰水中跋涉数小时。也就是从那时起,他的双腿落下了残疾,如今每到阴寒天气,都会隐隐作痛。

同年,在解放河南杞县的战斗中,一枚弹片穿透了闫福锁的胸膛。医生为保住他的性命,不得不切除一根肋骨,残留的弹片更是成了“老毛病”,每到寒冬,胸口就会疼得让他直冒冷汗。

“当年那么苦,您凭啥能坚持下来?”记者的问题经由闫景玲凑近父亲耳边重复后,老人的眼神瞬间变得坚定:“为了国家和人民能过上好日子,这点苦算什么!一切都值得!”

从太行山到冀南,从山东到湖北,闫福锁先后参加了30余次战斗,亲历邯郸战役等关键战事。

1955年,他转入海军航空兵部队,终于告别了风餐露宿的野战生活。1963年,参军满20年的他响应号召转业到黄州,又把战场上的拼劲与韧劲,带到了地方建设的新“战场”。

初心不改——

躬身建设献余热,家风传承显本色

“黄州影剧院、地区医院、汽车站,这些都是当年我们盯着建起来的。”说起上世纪80年代在黄冈县物资局担任副局长的经历,闫福锁的眼中瞬间泛起光彩,仿佛又回到了那个热火朝天的建设年代。

那时他主管大型建设项目的建材分配,为了确保物资用在实处,常常戴着草帽、撑着竹篙,顶着烈日或冒着风雨奔波在各个工地一线。“苦点累点不算啥,能为黄州的发展打牢基础,比啥都强。”老人的话语里,满是对这片第二故乡的深情。

1983年离休后,闫福锁没有选择在家安享晚年,反而主动加入黄冈市老兵宣讲团。尽管后来听力逐渐下降,他仍坚持自己准备宣讲内容,一次次走进校园、社区,用亲身经历为年轻人讲述革命故事,传承大别山精神。“习近平总书记说要铭记历史,我们这些老兵更要讲好党的故事,让年轻人知道今天的幸福生活来之不易。”每次宣讲前,他都会反复琢磨内容,生怕漏了哪个关键细节。

在闫景玲兄妹三人心中,父亲不仅是严厉的长辈,更是一生的榜样。他常把“勤俭节约、低调做人”挂在嘴边,用行动给子女们上着最生动的“家风课”。他的床品还是几十年前的老样式,边角磨破了就打个补丁继续用;经手无数工程物资,家里却从没沾过一点“方便”;即便离休后,也从没有向组织提过任何特殊要求。

“爸总说,公家的东西一分一厘都不能动,做人要凭本事吃饭,别给组织添麻烦。”闫景玲记得,正是父亲的教诲,让兄妹三人在黄州长大、工作的这些年里,始终坚守本分,成为一身正气的人。

“爸,您最爱吃的手擀面来了!”午饭时分,闫景玲端着一碗热气腾腾的面条走到父亲身边。自1996年退休后,她就成了父亲的24小时“保姆”。知道父亲念着家乡味,她便跟着学做山西面食,馒头、饺子、手擀面轮番上阵,每天变着花样满足父亲的口味,只为聊慰他的思乡之情。

这些年,闫景玲还小心翼翼地珍藏着父亲获得的每一枚奖章。在她眼里,父亲就是“大英雄”。“父亲这辈子吃了太多苦,我就想好好照顾他,让他吃好喝好,安享晚年。”这份朴素的心愿,支撑着她在父亲床前坚守了近30年。

有趣的是,闫家的小屋里,还藏着三种不同的方言。闫福锁一口地道的山西话,山东籍的母亲说着亲切的山东话,生长在黄州的闫景玲兄妹则操着流利的黄州话。“小时候家里说话,就跟‘开方言大会’似的,却从没闹过误会。”采访当天,二女儿闫景云正好趁着暑假来看望父亲,她掏出手机,给父亲播放孙女的视频。屏幕里,10岁的小姑娘已经考取舞蹈10级,还是学校的领操员,正蹦蹦跳跳地展示着新学的动作。

看着视频里活泼的身影,听着女儿用黄州话絮叨着后辈的趣事,闫福锁眯起眼睛笑个不停,眼角的皱纹都跟着舒展开来。“现在吃穿不愁,各级领导还常来看我,真是享了党和国家的福啊!”老人的笑容里,满是历经沧桑后的满足与幸福。

来源:黄冈市融媒体中心记者 李娇 通讯员 余红升

编辑:毛紫叶