作者:王茂卿

潘口电站下闸蓄水之前,上庸名唤田家坝。那时节,一河二岸,集镇对出,地承南北,货聚东西,上下五千年,名噪八万里,田家真真儿是一个羡煞人间的绝美所在。

遥想水运当红时,北坝依凭水码头优势,把握政治中枢、扼守经济要道、鼎定文化主流,坐实竹南重镇身份,历朝历代,汇聚多少逐梦儿。有人对此做过研究考证:此乃上庸古国都城所在、助周伐纣校场、孟达驻军营房……时至今日,年岁稍长的老者仍然记忆犹新,共和国成立之前,北坝地面仅庙宇道观之类宗教建筑就有48幢,至于风樯竞逐、行商店铺,更是不可数计。

本为内陆小镇,何至此等繁华?原因还真就得益于镇子所在的地理位置:四水归池。

四水归池在当时最少兼具两层含义:其一,田家境内确有泗河、官渡河、苦桃河与深河四条河流在此汇聚。有水来投,必有小型冲积平坝形成的肥美良田,由此,两河口、南、北二坝、金盆州上,数千亩良田同心育成上庸文明。潮涨潮落,河水带来丰富的营养润泽了这些肥美的土地,“种好地不问年成”,好田好地自然孕育出非同寻常的物产,譬如最为寻常的白菜、萝卜,就因为产于此地而声名大噪,甚至让“田家坝的萝卜——没得筋”之类歇后语刻骨铭心地深入到竹山市井人心。其二,天下归心、龙脉鼎盛的象征意义。田家坝老街到底拥有多少年历史,史书没有确切记载,但是,城墙、城砖、古老的木板房、富于传奇的传说故事,无不间杂先人深远厚重的印记。傍水而兴的史实,给此地留下兼收、悦纳、包容、融合的磅礴气质——八百里堵河,也就上庸滚龙将中华龙文化传承至于非物质文化遗产,成其为文化瑰宝传承至今。

沧桑阅尽,事实不争:上庸境地,四水来归是真,至于悉数归池,那就有些夸张了——对于堵河水,有史以来,田家坝只能算是酒肉穿肠过,装下四水的池子,从来就不曾有过,水来水去,一任自然,即使深潭,亦有度数。

梦想源自“水点得燃灯”不再是痴人的梦话,自那一刻开始,竹山人就思谋起潘口电站工程,四水来归的池子,因此便也就有了轮廓、有了容积、有了具体的蓄水海拔。

圆梦不易——一坝锁潘口,多少别离愁。试想一下,在高峡出平湖的短暂时间,将有多少土地沉没水下,多少家庭远走天涯,多少先贤的印迹从此淡化,更兼地域特产与历史文化……提案争论数十年,考察论证少闲暇。终于,几乎与新世纪开局同步,报告一份一份艰难逐项得到肯定回答。

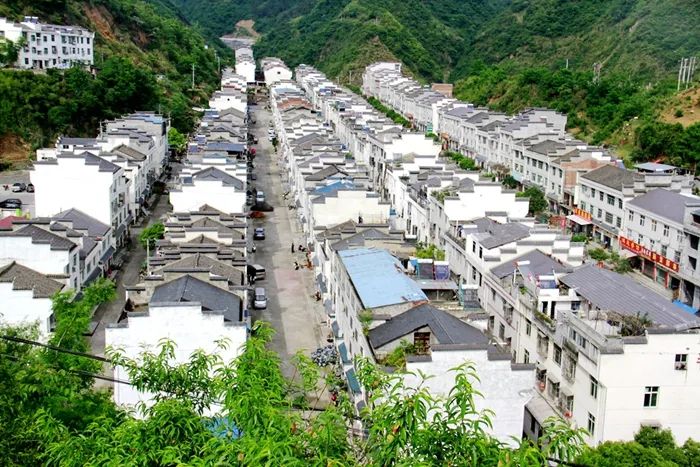

那段峥嵘岁月啊。全县之力,凝于一点,将移民这根骨头,在规定时间之内彻底消化,尤其可贵的,还平抚了早期冲动的疮疤。凝心聚力一件事,宛如狙击手的眼睛,除开目标,再无其他。于是乎,描画蓝图,构建新家,沟通交流,该使的劲儿都往极致放大,直至新集镇灯火摇曳出水乡人家,外迁安置点炊烟完成缠绵的百搭,储水的池子,终于依照预计,完成了蓄水前的消杀。

一闸合龙,四水归池。聚而成湖,名之圣水。湖域辽阔,烟波百里;蓄水深极,纵逾百米。源源水源,每年为南水北调提供50%以上的洁净水体供给。

细细想来,高峡平湖后,真真来附的又岂仅只于水!绵延五千年的上庸文化——秦巴古盐道文化、古寨堡文化、码头文化、会馆文化……上庸文化博览园依照文明曙光、庸国风云、上庸文明、生态奇观、庸风巴韵等单元格予以呈现,其中真意,一脉传承,虽嫌隐约,却也明晰。集镇新成,屋宇连绵,马头墙下,徽派建筑,风致别显,原本分居各地的乡邻,经此一动,近了身影,深了感情,合了心性。再看湖中水天一色,碧水万顷,江山如画,自有游乐纷呈,八方宾朋来聚,多少兴致,宣泄淋漓,一时间呼朋引伴,畅游滨湖休闲长廊、嬉戏蜿蜒曲折的栈道、泛舟水天一色的湖面……在这山水画卷之中,抬眼看那生态茶园、采摘园、万亩油茶花园带来的人生至乐,更是别有一番滋味。入夜,寄身湖景度假酒店,回想一天的纵情体验:画舫、游船、漂浮泳池、皮划艇、水上自行车、垂钓等等一应娱乐项目,在砖雕走脊,飞檐筒瓦,唐宋遗风中再次呈现,那心境,岂是诗画之所能及!

如今,几经历史激荡的小镇已然以其独特的地理位置、优美的湖光山色、厚重的人文底蕴,给当地育出两家国家级公园,成功链接起武当山、神农架两大享誉世界的著名景区,让奔波两点的游客在追逐大境界、大气象、大格局的间隙找到一个调适心灵的小小空间,给自己的游历增加一段独具纵深的延展,从而将整个经历变得充实、圆满终至稳健。

感谢您的收听。如果您喜欢,请在微信公众号文章下方点击在看、留言,并转发分享给更多的朋友。

您可以下载“云上竹山APP”在视听栏目中收听,还可以在竹山综合广播调频(FM)96.8兆赫节目中收听,我们下期节目,再见!

梁险峰,竹山县融媒体中心编辑。

《听竹山》栏目,投稿要求1000字左右散文或30行左右的诗歌,投稿至今日竹山网在线投稿,并请在标题前注明“听竹山”。本节目文章属作者原创作品,如有侵权,作者自行负责。